| 仙台レコードライブラリー(直輸入・中古レコード専門店です) |

|

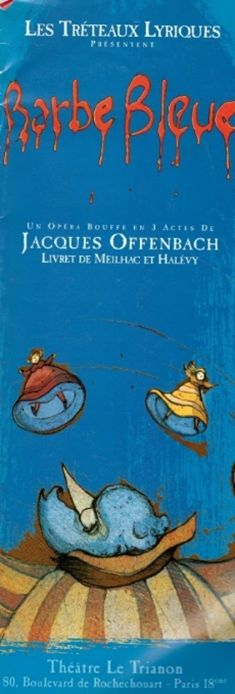

エセー 《観たい・言いたい・聴きたい》第33回 2026年1月20日 『聴きたい!』 青ひげ その一 シャルル・ペローの童話『青髭物語』は有名だ。六人の花嫁が次々と殺される残酷さが芸術家の興味を引くのだろう。これを題材にしたオペラは数多い。そのモデルとして、百年戦争の英傑ジル・ド・レ、そしてヘンリー八世が挙げられているが、どちらもドラマになるような犯罪が根拠になった。ここでは、ジル・ド・レに的を絞って話を進めようと思うが、私には、多くの点で彼の生涯の黒い部分は「初めに結論ありき」で作られたような気がしている。十歳で両親を失い奸計に長けた祖父に甘やかされて育ったのが、ジル・ド・レの生涯にわたって尾を引いた。これは、ジャンヌ・ダルクが登場する百年戦争時代の話である。この歴史を語るには膨大なページを要するが、ジル・ド・レに関わる場面にだけ光を当ててみよう。そこでは歴史の歯車となった三人の人物が重要になる。 まず、フランス王(ジャンヌ・ダルクによって戴冠させられてから実質国王となった)シャルル七世。優柔不断なこの男は母である王妃から実子ではないと公言されていた。つまり、王位継承の資格がないということであり、これが王位を狙う敵国イングランドを勢いづかせた。次にシャルル七世の佞臣ジョルジュ・ド・ラ・トレモイユ。彼は国王シャルル七世に代わって国政を牛耳った。そして最後はアルテュール・ド・リッシュモン。剛健なブルゴーニュ魂に支えられ、軍事力に長けた彼の協力があってこそジャンヌ・ダルクは偉業を成し遂げた。リッシュモンはフランスの軍制を整えヨーロッパ最強の軍隊を作り、それは後世ナポレオン軍の強さにまで繋がったと言われる。 これらの群像が入り乱れて歴史を作った。ジル・ド・レは祖父の取り成しで王の側近ラ・トレモイユに重用され手柄を立て、さらに、有名なオルレアン包囲戦でリッシュモン元帥と共にジャンヌの陣に加わった。ラ・トレモイユはジャンヌの抬頭に己の身を案じ、部下ジル・ド・レにジャンヌの監視役を命じた。だが、聖女ジャンヌを目の前に見たジル・ド・レの心は上司ラ・トレモイユから離れる。また、オルレアンの闘いでの奇跡的勝利にも拘わらず、ラ・トレモイユによるシャルル七世への讒言で、勝利の冠を受けるべきリシュモン元帥は隠居させられ、代わってジル・ド・レがフランス軍元帥となる。 民衆を沸かせたジャンヌであったが、間もなく敵国の捕虜となり異端審問裁判を受ける。神の名を騙り、信仰上禁じられている男装をした罪であった。男装がまかり通るには四世紀後のジョルジュ・サンドを待たなければならない。当時の習慣では貴族や有用な人物は保釈金によって救われるのが常であったが、国王とラ・トレモイユは己の権威が脅かされるのを恐れて、天使の啓示を受けた二十歳の処女を見殺しにした。これによって平和が戻ったように見えたフランスだったが、イングランドが壊滅的打撃を受け百年戦争が終わるまではこの先二十余年かかった。一方、元帥の座を追われた失意のジル・ド・レは故郷に戻り余生を送る。 ジル・ド・レの心にはジャンヌを救えなかったという悔いが大きく圧し掛かっていた。己が駆けつけていれば、敵国の捕虜になる前にジャンヌを救えたかもしれないという思いである。ジャンヌやリシュモン元帥と共に戦いながらも、二人に敵対するラ・トレモイユの手先であった己の立場を彼は痛いほど知っていた。 一方、彼には自身を制御できないほどの性癖があった。底知れぬ同性愛に溺れていたのである。甲冑で身を固めた乙女の姿を見たとき、ジル・ド・レの心にむらむらと沸き出でてきた異様な感覚。この葛藤を理解することが我々にできるだろうか。処刑されたジャンヌを思う涙の乾かぬうちに、彼は二十五歳という若さで歴史の第一線から退いた。これがこの多感な男の後半生に暗く大きな影を落とした。ジル・ド・レは、祖父伝来の血が騒ぎ出し新たな行動に駆り立てられた。彼の名を貶めることになる少年への性的暴行がこのような心理状態を背景に始まり、弄んだ後に虐殺するという悪魔的な所業に発展した。 領地に引きこもったジル・ド・レは、莫大な財産を湯水のように浪費し、最後には所領争いが原因で処刑された。ジャンヌの磔刑からほぼ十年が過ぎており、僅か三十五歳の命だった。ジャンヌ・ダルクは魔女裁判にかけられたようなものであるが、彼女の行動のもとになった天使のお告げなど、宗教審問官でさえ肯定も否定もできないだろう。ジルの悪行の多くは事実であったようだが、結局はジャンヌの場合と同じように、その存在が為政者の立場を脅かすという理由が大きかったように私は思う。 殊にジル・ド・レによる少年虐殺の話は文学をはじめ、美術にも音楽にも恰好な題材となった。それが妻殺しに形を変えたのはシャルル・ペローの童話に始まったようだ。『グリム童話』は怖いという見解が流布して久しいが、ペローの書いたフランスの童話も『青ひげ』のように恐ろしいものがある。それは脚色されてメーテルリンクはじめハンガリーなどにも及んだ。ペローの作品を解題したようなのがアナトール・フランスによるもので、文章の旨さは抜群だが、繰り返しが多くオペラ向きではない。だが、彼はマスネの《タイス》に台本を提供している。 音楽で断然有名なのはバルトークによる《青髭公の城》であるが、時代を追ってオッフェンバックから始めよう。二〇〇一年の私の記録である。劇場というものはそれぞれに違った顔を持ち、初めて足を踏み入れる時は心が躍る。パリ北駅の近く、軒を連ねるアパートメントの一角に見逃しそうな間口十メートルほどの小屋はトリアノン劇場といった。私の小さなころ、商店街の片隅にあった小さな映画館とよく似る。並んでいた親子連れが怪訝な表情で尋ねてきた。「これはショーではありませんよ。フランス語の歌ですよ」と。私が始めたばかりのフランス語で、「オッフェンバックは幾つか知っています。大好きです」と返したら、母親は笑顔を見せた。日曜日の昼過ぎで、着飾った人はいないし子供連れがやたらと多い。この物語は恋愛喜劇であり、大人の笑いを誘うものだ。難解な部分があるにもかかわらずパリではこんな幼いうちから楽しませるのだ。ここに小さなフランスを感じた。わが国であれば非教育的なものと言って、むしろ子どもを遠ざけるだろう。親たちは、教育的効果が十分にある勧められるべき機会であることをよく知っているのだ。小屋に入れば何度も経験しているオペラ・コミークにおける会場の雰囲気よりもずっとくつろいでおり、弾むようなアレグロの短い序曲が始まれば幕が開き、ステージでの一挙一動を食い入るように見つめる子どもらの姿から目を離せなくなる。 舞台は背景と簡単な衝立式の大道具だけで、物の十分もすれば出演者に慣れは感じられても歌唱はそこそこであることが分かる。それは非難ではなく、だからこそ身近な感動があって引き込まれるのであり、音楽を楽しむ以上に、雰囲気に浸る稀な機会だと私は悟った。ペローの童話やバルトークの《青ひげ公の城》は有名だが、オッフェンバックの場合は物語がまるで異なる。ここでは、狂言回しの役である青ひげ公の家来ポポラーニが化学者であり、青ひげに殺害を命じられた女たちをいったん毒薬で死んだと見せかけた後、毒消しで蘇生させたことがキー・ポイントとなっている。青ひげが連れてきた新入りの花嫁とこのポポラーニに芸達者を得れば舞台は生き生きする。 花嫁ブロッテは大味でいかにも小娘風だが、声量だけがやたらとあって、この方がずっと好ましいと納得する。《魔笛》のタミーノとパミーナのような王子と王女は恐らく劇場付きの歌手で、場面に溶け込んでいるが目立たない存在だ。さすがオッフェンバック、恐ろしい青ひげは何とテノールである。硬質な声は響きを欠くがよく通るのでこの役の神経質な面をうまく聴かせてくれる。そもそもこの狭い小屋では取り分け大きな声を持つよりも、歌い回しのセンスの良さのほうがずっと大切だ。 客席はツボを心得ており、休みなく続く笑い、それも子どもらの笑いがステージに伝わって雰囲気を高めている。彼らにとってのオッフェンバックはわが国の子どもにとっての昔話のように身近なのだろう。恐らく、ステージのみならず絵本に始まってテレビ、古くはラジオの頃から親しんでいるに違いない。そうすれば出演者の少々の不都合など、観る側の経験というフィルターで濾過されてどこにも不満は残らない。これが文化の普及度を図るバロメーターなのかも知れない。私の知るオッフェンバックはまだまだ少ないが、臆面もなく言えば、底流には常に人間愛に帰着する哲学が感じられる。大劇場の巨大な舞台や名歌手によるステージが決して生み出し得ない感動を、なんという軽便さでもって享受していることか。フランス人にとってのオッフェンバックは精神的支柱であり、それが日常に溶け込んでいる姿が私の目に焼き付いた。 ジル・ド・レが青ひげ公のモデルであるにせよ無いにせよ、多くの子どもたちへの残虐行為は史実として残っている。滑稽劇に夢中になっている我が子に優しい眼差しを送る親たちの多くは、ジル・ド・レの許されざる行為を知っているのだろうか。あどけない子どもらがそうした悲劇につながる『青ひげ物語』に目を輝かせて見入っている姿に、私は釈然としないものを感じていた。最後に、オッフェンバックの《青ひげ》は、日本にいては中々観る機会がないだろう。そこで私はこの短文を書いた。  オッフェンバック『青ひげ』公演のプログラム |