| 仙台レコードライブラリー(直輸入・中古レコード専門店です) |

|

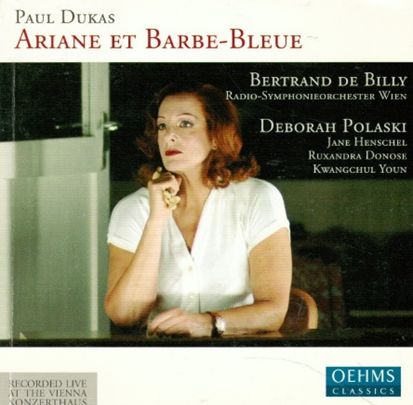

エセー 《観たい・言いたい・聴きたい》第34回 2026年1月27日 青ひげ その二 主役となる青ひげのモデル、ジル・ド・レについて少し加えよう。彼はブルトン人で、大西洋に突き出した荒々しい海岸に象徴される痩せた土地に住んだ。住民は、アイルランドやウェールズと同じケルト系でローマ時代以前から生活し独自の文化を築いていた。正式にはブルターニュと呼ばれ、独自の言葉を持ち、フランス語は理解できなかった。長い間フランスよりもイギリスとの関係が深く独立意識も強く、かつ厳しい自然が逞しい人間を育てた。百年戦争を支えた四人のフランス軍元帥、ベルトラン・デュ・ゲクラン、オリヴィエ・ド・クリッソン、アルテュール・ド・リッシュモンそしてジル・ド・レらがすべてブルトン人であったことは特筆に値する。 当時のフランスではボルドーを中心とするイングランド支配圏と、東部からオランダの一部に及ぶブルゴーニュ公国(フランス王の臣下でありながら同等の権力があった)、そして、その中央に位置するフランス王国が大体同じ大きさの領土を持っていた。どっちつかずのブルゴーニュを牽制しながらフランスとイギリスが剣を交えたのが百年を越える戦争だった。ジャンヌ・ダルクが登場する頃、フランスの運命は風前の灯火で、それをフラ ンス優勢に導いたからこそジャンヌは偉大なのである。ブルトン軍の活躍も大きかった。「アーサの名を持つブルトン人がイングランドを征服する」という迷信でイギリス王を震え上がらせたアルテュール(英名でアーサー)・ド・リッシュモンに続いてフランス軍の元帥となったのが「青ひげ」のモデルとなったジル・ド・レである。 オッフェンバックの次に来るのはデュカスの《アリアーヌと青ひげ》。これはペローの童話とは大きく異なり、古都ヘントに生まれた文豪メーテルリンクの戯曲を、脚色せずにそのまま使ったオペラである。このオペラは《魔法使いの弟子》を書いた作曲家の手になるとは信じられないほど巨大だ。その近代性をもって、これを《ペレアスとメリザンド》以降最高のフランス・オペラと呼ぶ人は多く、私もそう思う。看板に偽りありと言っても差し支えないほど、青ひげの登場場面は少なく、新妻のアリアーヌが出ずっぱりである。しかも、高度な技巧を要求される音楽で、上演の少ないのは演奏の難しさゆえに違いない。そのように、デュカス作品において青ひげの存在感は極めて乏しく、アリアーヌの行動を中心に進められる。面白いのは囚われの身である他の五人の女性の考えとアリアーヌは大きく異なり、従順な五人を前にアリアーヌの持つ主張のはっきりした近代的感覚がクローズ・アップされ、これが作者メーテルリンクの意図であり、デュカスも意に沿うべく大胆なオーケストレーションによりアリアーヌを際立たせる。 最初のシーンがアリアーヌの性格を見事に示す。つまり、青ひげから渡された六つの銀の鍵と一つの金の鍵。銀の鍵は使っても良いが金の鍵の扉は開けてはならぬと夫に言われたにもかかわらず、アリアーヌは銀の鍵には興味を示さず、金の鍵の部屋だけ開けてみたいと言う。これは童話だ。例えば目の前に七つの袋を用意され、この一つだけは駄目、他の六つは上げると言われたら、誰だって禁じられた一つに興味を示すだろうが、相手の気持ちを思いやって中々答えを出せないだろう。メーテルリンクも初歩的なトリックを考えたものだ。さらに、このオペラでの民衆は途方もない力を持っており、青ひげを痛めつける姿には、最期は住民に打ちのめされたジル・ド・レの姿も浮かび上がってくる。 二〇〇七年にパリ・バスティーユ・オペラで観た公演は、当たり役デボラ・ポラスキ主演のものだった。前年ヴィーンで演奏会形式により上演されたポラスキ出演の演奏はCD化されている。翌年この舞台は日本でも演じられたので、馴染みの方も多いだろう。改めてCDを聴いたが、ポラスキの声はヴィヴラートが強かった。二十年前の自分の記録に当たったら「ポラスキはデュカスの望み通りのアリアーヌを歌い演じたが、ここ数年でめっきりヴィヴラートが目立ってきた」と書かれていた。ヴィヴラートの克服は難しい。 青ひげは過去には従順の鏡のような女性のみを愛した。だが、ここにきて相反する自立心の強い女性に出会ってしまった。青ひげの誤算がこの物語を貫く。この作品はドビュッシー的なものと後期ロマン派の雰囲気が入り混じっている。指揮者のカンブルランはベルリオーズの《トロイ人》で聴かせたスケールの大きさをここでも見せたが、メリハリある音作りに偏る嫌いがあった。だが、それも一つのアプローチであり、この作品の持つ二面性を表現する困難さを示している。 もう一つの《アリアーヌと青ひげ》体験は二〇〇八年フランクフルトでの上演である。パリでの体験をもとに、私は音楽の中にあるドビュッシー的なものと、さらに現代的かつ表現派的な要素の融合に注目したのだが、この日のアリアーヌ役カタリナ・カルネウスも圧倒的な声を持ち、その反面ドビュッシー的な側面から遊離しているように感じられた。 この日の舞台は際立って斬新で、舞台やや後方に壁のように下げ巡らされたビニール・シートに五人の女がまるでヤモリのように張り付いて、ゆっくりと手足を動かしている。これはバルトークの場合も感じられることだが、彼女らは青ひげにとっては標本の意味しか持っていないのだ。それでいて彼女らは青ひげに対する愛と信頼感を保っている。パステル・カラーに包まれた情景はペルシャのハレムのように美しい。ビニールは青ひげによる束縛であり、彼女らは一旦這い出して解放されるが再びハレムに戻るのである。 パオロ・カリニャーニの指揮はカンブルランをいっそう明快にしたもので、物語で重要な意味を持つ『オルラモンドの五人の娘の歌』は隈取りがはっきりして楽しめた。これは南仏ニースに伝わる古謡で、メーテルリンクはここに「オルラモンド城」と呼んだ別荘を持っていた。すなわち、青ひげは明るい陽光に輝く南フランスから最初の五人の妻を迎えたということだ。メーテルリンクの公私混同的な部分も感じさせ微笑ましい気がした。 さて、「青ひげ」を語るにバルトークを避けて通る訳にはいかない。台本もバラージュ・ベーラというハンガリー作家の戯曲に拠り、内容は極めてシンプルで、半分は同じパターンを何度も繰り返すが、それでいて、飛び切りシリアスで緊迫感に満ちた作品となっている。取り分け、秘密の部屋の鍵を一つ一つ勿体ぶって手渡し、新妻が扉を次々と開いていくシーン、変化の少ない場面の中で息詰まる様に高まっていくところが、バルトークという巨人のなせる業である。ここにきて、あまたある《青ひげ》の音楽の中で、この作品が最も評価されていることに納得がゆく。 デュカスでは女の名はアリアーヌであった。ナクソス島に一人残されて嘆いたアリアドネであり、意味するところは興味深い。バルトークでのユディットは更に深刻だ。体から切り離した敵将ホロフェルネスの首を掲げて勝利に浸るユディットは、名画にも数多く残された。確かに、首こそ刎ねられていないが、己のすべてを暴かれた青ひげの姿は見るに忍びない。青ひげは許嫁のいる女ユディットを奪ってきた。それはジル・ド・レと同じである。彼も二度若い女性を許嫁から略奪し結婚している。作家バラージュの深い研究の成果であろう。また、ユディットは流れるような髪を持っている。それは男の情欲をそそり、一面では神秘的である。謎めいた風貌に青ひげの心は揺らいだに違いない。 ここでもユディットは実に進歩的だ。一方で死を覚悟して、それでなお強要している。彼女が求めているのは知る権利であり、すなわち自由である。「自由を!さもなくば死を!」という、多くのオペラで聴かれる言葉がこの女にもふさわしい。好奇心旺盛で強要する女に、青ひげは何度も拒絶するが、ユディットの前ではすべてが空しく、青ひげの姿にわれわれは憐みを覚える。 扉を一つ一つ開くことは、青ひげの心の内を少しずつ見届けていくことに等しい。最初の部屋は拷問部屋。それを見てもユディットは全くたじろがない。二つ目は武器庫。青ひげの権力を示すものだがユディットの心は微動だにしない。三つ目はいかなる女をも満足させる宝物庫だがユディットは眺め回すだけ。青ひげがこれらを女の眼に晒したくなかったのは、それによって愛の芽生えることを潔しとしなかったからである。秘密を知って心が動くことを望まなかった。これはヴァーグナーの《ローエングリン》にも共通する。 この作品の骨子は、聞きたがる女に辟易した男が屈服するところにある。愛はすべてを許し合うことか、夫婦には秘密があってはならないのか。それを正義の論法として振りかざすのが世論となっているが、それに疑問を投げかけているのがテーマである。すべてが明らかになったがための破局を青ひげは恐れている。「知らざるは知らずとせよ」の格言が見えてくる。 デュカスとバルトークの結論は大きく違う。デュカスでは、女は青ひげの下を離れて己の世界に戻っていくが、バルトークでは青ひげ公の城に身を埋める。それぞれに、歴史に名を残した作家による結末であり、そこに至る心理描写は凄まじいものがある。だが、いずれの結論に至ったにせよ、青ひげの正義が全うされたようには思われない。何か、骨の髄までずたずたに引き裂かれた哀れな青ひげを見るようで釈然としない私である。  デュカス『青ひげ』のCDジャケット |