| 仙台レコードライブラリー(直輸入・中古レコード専門店です) |

|

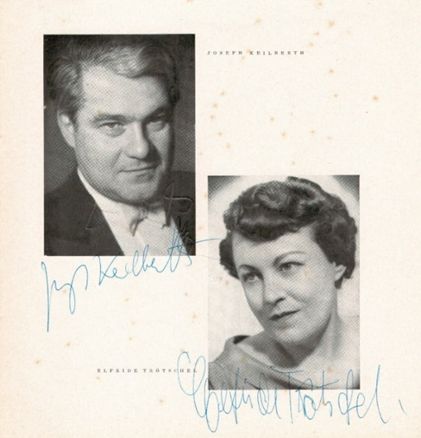

エセー 《観たい・言いたい・聴きたい》第18回 2025年10月7日 オペラ《ルサルカ》より『銀の月』とドヴォルジャークの後期三大オペラ ドイツで買い付けた膨大な数のレコードの中で偶然目に留まったのが、エルフリーデ・トレッチェルの『オペラ・アリア集』二枚組だった。針を落とすと(これはレコードを掛けることを意味する)、大好きな音楽『銀の月』から始まった。レコード四面に渡って多くのアリアが収録されていたが、最初の部分で私はすっかり引き込まれた。それ以来、この曲を聴いてこれ以上の感動には出合っていない。わが国ではあまり知られていないソプラノ歌手トレッチェルが三十七歳で吹き込んでおり、四十代半ばにして彼女は神に召された。これは名匠ヨーゼフ・カイルベルトがドレスデン・シュターツカペレを指揮したもので、多くのカットがあるにも関わらず、《ルサルカ》を世界に広めた功績は大きい。出演者ではトレッチェルもさることながら、水の精の叔父さん役に演技巧者ゴットロープ・フリックを起用したのが最大の成功因である。このオペラを支えているのが水の精の叔父さんの豊かな心情であり、深みあるフリックの声は余人をもって代えがたい。 このオペラはフーケの著作を軸に脚色されているが、『銀の月』のアリアを除けば作品の密度は薄く、より原作に近いロルツィングの《ウンディーネ》を私は好んでいる。ブラームスに心酔していたドヴォルジャークだが、オペラの分野においてはヴァーグナーに倣っている。《ルサルカ》では示導動機を多用し、半音階進行も目立つなどの面でヴァーグナーに近づいているのが興味深い一方、おとぎ話の性格からくる辻褄の合わぬ場面も多いが、こうした『幻想オペラ』の類に詮索は無用だ。 作曲技法上のみならず、言葉を交わしたこともない男に思いを寄せるルサルカの姿は《さまよえるオランダ人》のゼンタを思わせるし、したたかな水の精の叔父さんを相手にする三人の木の精の場面は《ラインの黄金》の出だしと瓜二つである。ドヴォルジャークが作劇の上で目標としていたヴェルディに至っては、ルサルカにナイフを渡す魔女イェジババの姿にマクベス夫人を感じるし、心変わりした王子に迫る王女を遠目に見て歌うルサルカと水の精の叔父さんの場面は、《リゴレット》終幕の四重唱を彷彿とさせる。こうした独創性の欠如が《ルサルカ》を名作オペラと呼ぶことから遠ざけているような気もする。 主人公ルサルカの悲劇を和らげるために、森番と皿洗いの少年が道化というキャラクターで登場するが、ストーリーの流れに不似合いという理由で大きく削られたり、二人が登場しないこともある。カイルベルト指揮のレコードでは皿洗いの少年を名歌手リーザ・オットーが歌っており、滑稽味は皆無だが、少年の純真さを捉えた透明で軽い歌い方に魅了される。オットーが戦後の同時期にドレスデンのゼンパー・オーパーでトレッチェルと共に歌っていたとは思いも寄らなかった。 ルサルカは柳の古木に腰掛けて月を眺めながら歌うと書かれている。わが国では池の端の柳の傍にすうっと現れる幽霊の姿は定番になっているが、水の精の小道具として使われるとは、西洋でも感覚は似ているようだ。だが、私には柳の幹に腰を下ろすという情景がどうも目に浮かばなかった。柳は水辺にしなやかな細枝を垂らすことは多くとも、幹はたいていの場合、真っ直ぐ上に伸びる。しばらくして、西洋にはわが国と違った種の柳があることが分かった。その古木が、湖面を這うように幹を伸ばしているのだろう。 名アリア『銀の月』はハープのグリッサンドに導かれて始まる。作品中、ルサルカはいつもハープの前奏を伴っている。この場合のハープは波、あるいはルサルカの波立つ心を表わしている。水の精ルサルカは波の一部となって愛する人間の男に寄り添う幸せに浸っているうちに、己も人間となって、その男(王子)に愛を捧げたいと思うようになる。その叶わぬ恋の成就を満月に語りかけるのが、『銀の月』である。曲尾で示されるイングリッシュ・ホルンのひなびた雰囲気がドヴォルジャークならではの哀愁を秘めている。 オペラ全曲の録音は少ないが『銀の月』は抒情的歌唱を得意とする多くのソプラノ歌手のレパートリーとなっている。先のトレッチェルは誰よりも清楚で若々しく、ゆったりとしたテンポで戸惑いをも感じさせつつ心を込めて歌う。特に中間部でのエスプレッシヴォは正に絶品だ。対照的に早めのテンポで歌うのがルチア・ポップ。柔らかな声だが思い入れが強過ぎぬよう巧みにコントロールしている。推進力をもって歌い進め、最後はドラマティックにまとめる。 一九九三年、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場でガブリエラ・ベニャチコーヴァ主演の《ルサルカ》を観た。オットー・シェンク演出だったが、リアルな湖面の舞台がいまだ目に焼き付いている。四十代半ばの彼女の声は、『銀の月』を歌い上げるには年齢的に分岐点にあり、ヴィヴラートが目立ち声は幾分重くなっていた。その十年前にヴァーツラフ・ノイマンの指揮で歌ったものは、澄んでいながらも艶やかな声で、無垢な表情を巧みに作り上げた名唱であり、オーケストラも含めて、ステージの雰囲気まで伝わってくるかの演奏に心奪われたものだ。 多くの傑作を生んだアメリカから帰郷して晩年に差し掛かったドヴォルジャークの作品は、非スラヴ的なヨーロッパの伝統的感覚に包まれていった。生涯を通じて心を離れなかったのはヴェルディのような普遍的作品への憧れ、つまりオペラへの情熱であり、そうした意気込みで生み出された作品は奇しくも現実離れした世界を描くということで共通していた。最初のものは「地獄」が登場する《悪魔とカーチャ》、続いて「水の精」が主人公となる《ルサルカ》、最後のオペラは「魔女や魔法使い」の話として有名な古典劇《アルミダ》である。私はこれらをドヴォルジャークの『魔界三部作』と呼びたい。 《悪魔とカーチャ》をレコードでしか知らなかった私が、有料テレビでの放映を知った時は興奮した。どのようにして情報を得たのか覚えていないが、即座に契約して十年以上の間、多くのオペラ放送を楽しんだ。それはアイルランドのスタッフによるものだったが、レベルが高くまとまりの良い公演で、英語版ではあるがステージを観ることのできた感激の前に何の不満もなかった。その後新たな映像が提供されているかどうかは分からない。 喜歌劇《悪魔とカーチャ》は個人的には《ルサルカ》よりも出来が良いと思っている。チェコの民話に基づいたものだが、悪魔を巻き込んだ村人が封建領主を懲らしめるというストーリー展開は実に痛快であり、台本も音楽も無駄が無く、《ルサルカ》や《アルミダ》は上演の際のカットが多いのに比べ、《悪魔とカーチャ》はそれが少ない。このオペラほど独創性に満たされたオペラは中々無い。また《ルサルカ》と《アルミダ》は多くの作曲家が同一の主題をオペラ化しているが《悪魔とカーチャ》はその点でも個性的である。滑稽な悪魔は他に、ムソルグスキーの《ソロチンスクの定期市》に登場することしか私は知らない。 チェコ最大のオペラ作曲家としてヤナーチェクを挙げて良いだろう。それどころか、この作曲家はブリテン、プロコフィエフと並んで二十世紀における三大オペラ作曲家と呼んでも差し支えないだろう。その代表作である《利口な女狐の物語》や異色作《マクロプロス事件》を作曲するに当たって、ヤナーチェクは《悪魔とカーチャ》という作品にどれほど勇気づけられたことだろう。ヤナーチェクと比べればドヴォルザークの発想は実に素朴であるが、型破りな風刺劇であるところは共通する。 ドヴォルジャークの白鳥の歌となった作品、オペラ《アルミダ》初演は観客の共感を得られず、体調も優れなかった作曲家は記念すべき公演を中座した。あろうことか、その数週間後にドヴォルジャークは脳卒中に見舞われて世を去った。モーツァルトにとってのダ・ポンテ、ヴェルディにおけるピアーヴェのようにドヴォルジャークは良い台本作家に恵まれなかった。それが《アルミダ》作曲上の痛手であり、上演を焦った作曲家が曲折の多かった台本制作過程で無理を通した経緯がある。そうしたことから緊張感を欠き、冗長になった部分もあるが、それは上演時の巧みなカットを加えることでドラマ性は十分に高まる。 オペラ《アルミダ》では、タイトル役アルミダとその恋人リナルド以上に、悪い魔法使いイスメンが活躍し、第三幕はほとんどが彼一人によって歌われる。バスに近い声域だが、楽譜にはバリトンと指示されており、これに人を得れば燃焼度の高い舞台となり、サン=サーンスの《サムソンとデリラ》のように、宮殿が崩壊するダイナミックな場面に、地響きするようなバリトンの声が加わって観客は圧倒されるだろう。 フィナーレでアルミダは、黒ずくめの甲冑に身を包んで現れた恋人でもある敵将リナルドの刃に掛かる。息も絶え絶えになったアルミダの兜を外して驚いたリナルドは、近くの泉から汲んできた水で彼女に洗礼を授け、それを受けながらアルミダは息を引き取る。この場面はモンテヴェルディの名作オペラ《タンクレディとクロリンダ》と全く同じであり、ドヴォルジャークがどれほど強くオペラ伝統へ思いを寄せていたかを示している。 モンセラート・カバリエがブレーメン州立歌劇場に在籍していた頃に歌った《アルミダ》のライヴ録音は資料的にも貴重である。一九六一年当時、若干二十八歳のカバリエはドイツ語で歌っているが、生涯に渡って上演の少ない膨大なレパートリーに挑戦し続けた大ソプラノの面目躍如たるものがある。  カイルベルトとトレッチェル/ベルリン・フィル公演プログラム1956.3.5 |