| 仙台レコードライブラリー(直輸入・中古レコード専門店です) |

|

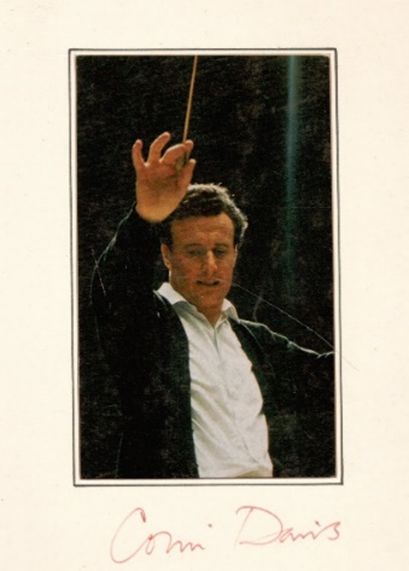

エセー 《観たい・言いたい・聴きたい》第15回 2025年9月16日 スメタナ《わが祖国》 五年前から先輩夫妻と約束していた「プラハの春音楽祭」のオープニング・コンサートに出掛けたのは二〇〇五年のことだった。この日は、先輩たちにとって三十五年目の結婚記念日になるということで私と妻も相伴したのだ。催しは作曲家スメタナの誕生日に合わせて、五月十二日に開幕する。結婚記念日は正にその日だったというから驚きである。会場に近づくにつれ華やいだ雰囲気が伝わってくる。年寄り四人連れの東洋人が珍しいのか視線を感じる。入口ではさしずめ「ミス音楽祭」と呼ぼうか、赤と青のすっきりした配色の制服に身を包んだスマートな女性が軽く手を振っていた。 われわれの座席はオーケストラの後方二階に、二列しかない席の前列端だった。開幕の演目は決まって《わが祖国》全曲である。この記念音楽祭のメイン会場はモルダウ川沿いにあるルドルフィヌムと呼ばれる建物の中のドヴォルジャーク・ホール。時には市街地のアール・ヌーヴォー様式の美しい市民会館の中にあるスメタナ・ホールを使うこともあるという。演奏はチェコのオーケストラが行っていたが、前世紀の終わりごろからイギリスのオーケストラの客演も見掛けるようになった。「プラハの春」に相応しくないイメージだが、我々が聴いたのはコリン・ディヴィス指揮によるロンドン交響楽団の演奏だった。何と、三年前は小林研一郎がチェコ・フィルハーモニーを振っていた。 私の眼下に二人のハーピストが陣取っており、この音楽は彼女らの先導により始まり、二台のハープの相乗作用によって強い説得力ある響きを生むので、考えてみれば実に良い席に座ったものだ。しかも、指揮者ディヴィスの一挙手一投足を目の当たりにでき、満席の聴衆も見渡せる。いつか、サンフランシスコでこのような座席に座ってひどい響きを聴いたのとはまるで違って、バランスの取れた響きも体験できた。記念すべきコンサートの多くは映像に残っている。この角度から目に入る客席の様子は、これまで見ていたものと同様のもので、妙な馴染み感をもって音楽に浸れたのである。余談だが、二台のハープをオーケストラの両端に離して演奏させたのを聴いたことがある。この曲の出だしはハープの二人が呼吸を合わせて音楽を作るところに面白さがあるのに、その時は指揮者が二人をコントロールしていたので、どうもしっくり聞こえなかった。 由緒ある演奏会だが正装と普段着はほぼ半々。数台のテレビ・カメラが設置され、二階席の最寄りの場所で、解説者がマイクに向かって長いこと話していた。歴史的かつ国を挙げてのコンサートだけに雰囲気は格調高い。間もなく開演という頃になって、突然に拍手がパラパラと起こり次第に増えていった。貴賓席に大統領夫妻が登場したのだ。それに前後して指揮者ディヴィスが現れてタクトを振ると、ファンファーレで始まる音楽が鳴り響く。「プラハの春」オープニングのための祝典曲だろう。続いて活気ある音楽が始まるや客席は皆立ち上がる。チェコ国歌の演奏である。 ディヴィスはオーケストラと息の合うところを見せ、リズムはほとんど打たずに、楽器の出の合図や、表情付けに徹する。濃厚な表現や民族色にはこだわらず、まじめで健康的な音楽を作る。こうして第一曲目の《ヴィシェフラド》が始まった。頭の中を多くの思いがよぎり幸福感に目が潤む。この曲は抒情と叙事が絡み合っている。昼間巡り歩いたプラハ城よりも遥か昔にプラハを制した高い城ヴィシェフラドの盛衰に思いを馳せた曲である。明日はヴィシェフラドを訪ねようと想像を重ねて聞き入った。先の二台のハープによって提示される冒頭のテーマは、いわゆる吟遊詩人の前口上のようなもので、《モルダウ》や最後の曲《ブラニーク》でも印象的に鳴り響く。 《モルダウ》は急緩を控えめにし、強弱の幅も狭い幾分窮屈な表現で始まった。私の知っているディヴィスと違った、まるで古典交響曲の如く襟を正した様子に、観客はイギリス人の体質を感じ取ったことだろう。だが、ディヴィスらしい明るく透明な音色は失われていない。不思議なことに第三曲目《シャールカ》に入るや軽やかで沸き立つような生命力が漲り、勢いを得た自慢の金管セクションが圧倒的な光の束を放つように迫ってきた。一方で、うさぎが跳ねて踊るような軽さと、《シャールカ》の特徴ともいえる、対照的な重みも織り込みながら力強い行進曲が展開された。 《ボヘミアの牧場と森から》は無限に広がる田園風景を絵画的に表現した音楽の再現には少し遠く、お行儀が良すぎる。若干一本調子のところがある作品《タボール》と《ブラニーク》は民族意識を高揚させるような迫力は求めるべくもなかった。ディヴィスはコーダを無難にまとめて大きな拍手は取りつけたが、客席は思いの外冷ややかでスタンディング・オヴェーションも無かった。これがロンドンでのコンサートであれば聴衆の理解度はもっと違っていたことだろう。それでもわれわれは、「プラハの春」の記念すべき演奏会に十分に浸ったという感慨でいっぱいだった。 《わが祖国》はチェコの指揮者が振ってもアプローチはさまざまであり、アンチェルの情熱、絶対音楽的解釈のペシェク、民族的傾向のノイマンやスメターチェク、そしてその中間派と色々であり、私は数多く聞いた《モルダウ》の中でもノイマンの柔和な幸福感と、まるで対照的なカイルベルトの豪放劇的な演奏が心に残っている。全曲の中で《ヴィシェフラド》と《シャールカ》の描写には感心するが、《ターボル》と《ブラニーク》は主題が多用され過ぎ、楽想に変化のないことが惜しまれる。これは、スメタナの聴力疾患によるものかも知れない。 いつも不思議に思うのは、世界の有名オーケストラの常任指揮者として、チェコを離れて活躍したビッグ・ネームの録音が極めて少ないことだ。お隣のハンガリーを見れば、フリッツ・ライナー、ジョージ・セル、ユージン・オーマンディー、アンタール・ドラティ、フィレンツェ・フリッチャイそしてイシュトヴァン・ケルテスなど目白押しである。私はレコード音楽の専門なのでこれらの名に親しんでいるのだが、それにしてもどうだろう、これに比して同時代のチェコ出身者と言えばラファエル・クーベリックの名しか浮かんでこない。チェコもハンガリーも、歴史上西ヨーロッパに強い影響力を持った音楽家を輩出した。ベーメン楽派やマンハイムに渡った音楽家たち、そしてブラームスがどれほどハンガリー出身の演奏家たちに支えられたことか。 ハンガリーから離れた指揮者たちはいずれもバルトークの名演奏の録音を残した。それらのいくつかは今でも愛好家の耳を楽しませている。だが、他国で活躍してチェコ以外のオーケストラによってチェコ音楽を積極的に紹介したのはクーベリックただ一人であろう。そうした尺度で《わが祖国》の演奏を考えるのは面白い。クーベリックはチェコ・フィルハーモニー管弦楽団以外の楽団で五つの録音を残した。シカゴ交響楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ローマ・イタリア放送管弦楽団、ボストン交響楽団、そして、バイエルン放送交響楽団である。いずれもオーケストラの個性を大切にしつつも郷愁を色濃く滲ませた演奏で、彼の強い思いが伝わってくる。しかも、クーベリックはチェコ・フィルハーモニーの常任指揮者として、「プラハの春」第一回演奏会でこの曲を振るという名誉を得たものの、翌々年祖国が社会主義国家となったために国を後にしていた。 イギリス南部ブライトンの海岸近くにあったレコード店のオーナーと私は懇意にしていた。彼の店には二度にわたって傘を置き忘れたことがあったので、長いことからかわれた。一九九〇年のある日、店を訪ねたら彼は涙声で、ある演奏会の感動を語ってくれた。クーベリックの里帰りによる「プラハの春」の公演のことだった。彼は無類の音楽好きで、店に鍵をかけて出掛けたのだ。祖国の民主化によって、四十四年振りにチェコ・フルハーモニー管弦楽団を指揮したクーベリックの姿に、三十歳を過ぎたばかりの面影を見た愛好家も多かったことだろう。会場を埋め尽くした聴衆の涙が最も多く流された《わが祖国》の演奏会の感動を、遠く離れたブライトンで聞かされるとは思わなかった。 一九〇〇年、プラハ在住のドイツ人演奏家たちによってドイツ・フィルハーモニー管弦楽団が創設された。第二次大戦後社会主義国家となったプラハを離れた彼らはバンベルクに移って名称を変え再組織したのがバンベルク交響楽団であり、常任指揮者としてプラハでも振っていたヨーゼフ・カイルベルトが招かれた。私は彼らが《わが祖国》全曲の録音を残していないのが残念でならない。だが一九五二年に『モルダウ』のみ録音している。チェコの潤いがほとんど感じられず、堅固なドイツ魂に支えられたモルダウの流れ中に、チェコで生まれ育った楽団でありながら、十年経たずしてドイツの響きに転じてしまうオーケストラの変化、あるいは指揮者の薫陶というものに複雑な思いがした。 バンベルク交響楽団には、もはやチェコの郷愁を求めるべくもないが、オーストラリア出身でありながらチェコ音楽に共鳴した指揮者チャールズ・マッケラスは忘れられない。彼は戦後まもなく僅か一年だけ偉大なるヴァーツラフ・ターリッヒの教えを受け、それ以来チェコ音楽に深く取り組む。「プラハの春」ではチェコ・フィルハーモニーを指揮して二度登場しており、奇才ヤナーチェクのオペラについては世界的権威となっている。  若かりし頃の指揮者コリン・ディヴィス |